网格化治理是推进基层治理体系和治理能力现代化的有效抓手。面对超大城市基层治理的复杂挑战,北京市朝阳区呼家楼街道(以下简称“呼家楼街道”),立足区域实际,创新构建并实践了“三网六区智平台”治理模式,为探索新时代城市核心区“枫桥式网格”治理新路径提供了有益借鉴。

一、案例背景

习近平总书记在党的二十大报告中提出,要“完善社会基层治理体系,健全共建共治共享的社会治理制度,提升社会治理效能”,并强调要“完善网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层治理平台,健全城乡社区治理体系,及时把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态”。党的二十届三中全会《决定》进一步明确,要“坚持和发展新时代‘枫桥经验’,健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系”。《中共北京市委 北京市人民政府关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的实施意见》对完善网格化工作体系、推动其与吹哨报到、接诉即办有机衔接等作出了一系列具体部署。呼家楼街道积极响应党中央号召,在深化网格化治理实践中主动作为、先行先试,积累了一定的工作基础。然而,呼家楼街道地处北京商务中心区(CBD)中心区,情况复杂。辖区面积仅2.94平方公里,却下辖13个社区,6万余常住人口与近20万流动就业人群汇聚于此,环球金融中心、世贸天阶、北京财富中心等57座商务楼宇鳞次栉比,1万余家企业在此扎根,更有人民日报社、中央广播电视总台等重要单位驻区,呈现出经济发展高速度、人口聚集高密度、社会治理高难度的“三高”特征,以及老旧小区与高档公寓并存、居民区与商务中心区交织的“两极一混合”复杂社会生态。传统以居民社区为中心的治理模式,在应对整体性、跨领域、多元化的治理挑战时,已难以满足新时代精细化治理的要求,突出暴露出统筹层级不够、治理覆盖存在盲点、力量分散权责不对等、差异化需求难满足等深层瓶颈问题,严重制约了地区的治理效能,亟须创新破解。

二、创新做法

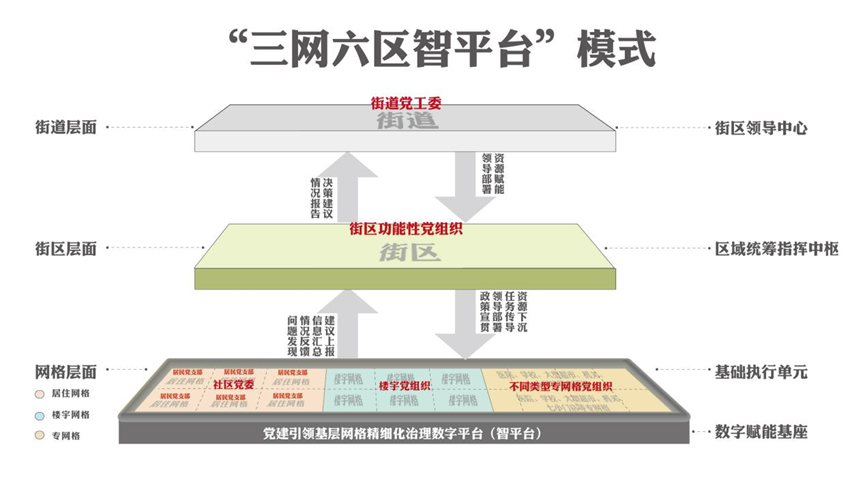

呼家楼街道坚持问题导向和系统思维,以网格化精细化治理为持续发力点,以提升街区整体治理效能为目标,创新打造“三网六区智平台”基层治理新模式(图1)。通过以“三网”(居住网格、楼宇网格、专网格三类网格)为基础执行单元,实现精准精细“分类治理”;以“六区”(六大街区)为区域统筹指挥中枢,实现有效有力“提级管理”;以“智平台”(网格精细化治理数字平台)为数字赋能基座,实现高效闭环“运行支撑”。三者协同构建起一个执行在“网”、指挥在“区”、支撑在“平台”,三位一体网格化治理新体系,确保全街道治理上“一网打尽”、指挥上“统揽全局”、运行上“高效协同”,在超大城市核心区生动践行和发展了新时代“枫桥经验”。

“三网六区智平台”治理模式

(一)做优“三网”治理单元,推动分类治理

将分领域、分功能细化网格作为创新治理模式的首要环节。针对辖区要素构成复杂、治理需求各异的实际,改变过去简单依据物理居住空间(如社区、小区、楼院、楼栋)划分网格的传统方式,根据要素的性质和功能属性,划分为居住网格、楼宇网格、专网格三类基础单元,实现对不同类型对象的分类施策和精准服务管理。同时,坚决贯彻“支部建在网格上”的原则,确保党的组织力直达治理末梢,引导各类主体在各自网格内自我管理、协商解决问题。

做细居住网格,夯实居民自治基础。在现有社区基础上,以自然小区、楼院为单位划分。健全“社区党委—网格(居民)党支部—楼栋党小组”三级组织体系,将党小组延伸至楼门。每个居住网格1个居民党支部,书记兼任居民网格长。构建“社工网格长+居民网格长+N类网格员”团队。通过高频次入户走访、精准响应居民需求、主动排查隐患、及时化解矛盾等,将党的群众路线深入网格,推动形成“有事找党组织、矛盾依靠群众化解”氛围,引导居民自治,不断夯实“小事不出网格、矛盾就地化解”基础。

做活楼宇网格,凝聚区域共建合力。按照商务楼宇分布划分。依托党群服务中心党委,创新构建“街道党工委—党群服务中心党委—楼宇网格党组织—楼宇内企业党支部”的组织链条。推行“双楼长”制(街道机关科室年轻干部+楼宇物业或企业负责人),积极搭建楼宇议事、政企沟通、资源共享和人才服务四大平台,共同协商解决楼宇内部公共事务、精准服务企业发展需求、有效凝聚楼宇内各类群体活力、引导企业深度参与区域发展与治理,实现楼宇经济与区域发展的同频共振。

做全专类网格,筑牢协同共治防线。将辖区内医院、学校等大型企事业单位,以及沿街“七小门店”等,根据不同领域划分为专网格,实现对特定领域的精准覆盖和协同治理。结合专网格类型灵活设置组织形式和党建模式。对大型企事业单位,依托党建协调委员会平台,推动其与社区“组织共建、资源共享”,共同破解区域性难题。对“七小门店”分散单元,由社区党委指派党员联络员或社工实施“一对一”联系、“点对点”服务。探索“七小门店行业自律联盟”,引导商户规范经营、自我约束,共同维护区域安全稳定。

(二)做强“六区”统筹中枢,实现提级管理

打破原有以社区兜底统筹辖区人、地、事、物、组织的领导管理体制,在“街道—网格”之间创新设立实体化运作的“街区”层,将其打造为承上启下、统揽区域全局的治理“指挥部”。以新的组织架构和领导体制,做强党在区域层面的领导核心作用,强化区域统筹协调能力,实现提级管理。

创新领导体制,夯实“指挥部”。按照地理相邻、功能相近原则将全域划分为6个街区。每个街区明确由1名街道处级领导担任“街区长”,作为“第一责任人”,全权统筹街区内党建、发展、治理、服务等综合性事务,赋予其跨部门、跨领域的指挥协调权和资源调度权,确保上下贯通、左右联通。

配齐专业力量,建强“主力军”。推动街道城市管理、平安建设、综合执法、市场监管等核心职能部门骨干力量下沉,按职责模块“嵌入式”常驻街区,与社区“两委”班子、街道物业联盟、驻区单位、“两新”组织等力量共同组建街区工作团队,实现政府专业力量从“条线巡查”到“块上扎根”的转变,确保力量“配得齐、融得进、用得上”。

理顺运行机制,激活“一盘棋”。建立常态化街区联席会议机制,由街区长定期召集网格长、辖区单位、重点企业等,共商区域态势、共解难点问题,凝聚区域治理合力;健全对下支持机制,街区对网格进行常态化业务指导和资源倾斜,提升网格治理能力。完善提级调处机制,对跨网格、跨领域的复杂问题,由街区长组织相关部门现场会商、协同作战,提高问题处置效率。

(三)做亮“智平台”,深化科技赋能

紧密围绕“服务‘三网’治理、支撑‘六区’统筹、驱动高效协同”的核心目标,呼家楼街道自主研发的“党建引领基层网格精细化治理数字平台”,将科技力量深度融入基层治理全过程、各环节。

汇聚治理全要素,支撑体系运行。通过网格员移动终端,对“六区”内人、地、事、物、组织等全要素信息进行“一键采集、动态更新”。汇集公安、市场监管等各部门数据,按照“三网”的分类标准进行数据集成、归类,形成统一的“治理大数据资源池”。建立数据安全共享清单和授权机制,实现“一份数据、多方应用”,为“三网六区”协同作战提供坚实的数字底座。

激活数据新动能,赋能科学决策。全面掌握三类网格不同服务对象的特点和需求,对其精准服务和精细管理,服务“三网”分类治理。对街区内多源数据进行综合分析,为街区长研判态势、调度资源提供智能辅助,服务“六区”统筹决策。通过数据共享,支撑党建协调委员会等平台整合资源,服务地区整体协同,推动治理由经验驱动向数据驱动转变。

构建主动治理链,深化“未诉先办”。构建覆盖“问题发现上报—平台智能派单—街区统筹处置—网格协同办理—结果核查反馈”的全流程闭环管理机制。开通特殊人群情况智能预警功能,推广“码上办”机制,平台智能派单至相应网格或提级至街区。所有环节线上留痕、全程可溯,实现“小事不出网格,大事不出街区”,将大量问题进行及时有效处置,化解在萌芽状态,推动治理由“接诉即办”向“未诉先办”深化。

三、主要成效

通过党建引领下的“三网六区智平台”治理模式的深入实践,呼家楼街道在破解治理难题、提升服务效能、激发基层活力等方面取得了显著成效,区域治理面貌焕然一新,新时代“枫桥经验”在超大城市核心区落地生根。

(一)党的领导全面加强,治理向心力显著提升。党的组织体系与“三网六区”治理架构深度融合,从社区延伸至楼宇商圈、驻区单位、“七小门店”等各类治理末梢,实现了对区域内各类组织和要素的全面覆盖和有效统领。党建引领下的“一呼百应”局面初步形成,区域发展的向心力、凝聚力空前增强。

(二)治理难题有效破解,基层安全感普遍增强。“三网六区智平台”模式构建了适应核心区复杂形态的治理体系,有效解决了传统模式下统筹乏力、治理盲点等难题。自模式运行以来,街区层面直接协调解决的跨领域复杂问题数量提升了30%,12345热线重复投诉率下降了20%,可防性案件发案率同比下降26%,群众的安全感和满意度大幅提升。

(三)区域活力充分激发,共建共享格局初步形成。通过为楼宇企业、“七小门店”提供精准服务,对营商环境持续优化,其参与区域共建的积极性高涨。同时,畅通的参与渠道激发了居民、商户、新就业群体等多元主体的自治热情,形成了“人人有责、人人尽责、人人享有”的生动治理局面。目前已吸纳各类网格员2040余人,其中,快递外卖小哥“移动网格员”达230余人。

(四)基层负担切实减轻,治理效能实现整体跃升。街区扁平化管理、网格分类治理和“智平台”数字化赋能,让社区从繁杂的行政事务和“兜底”责任中解脱出来,回归服务群众主业,有效破解了“小马拉大车”困局。事件平均处置时长缩短46%,基层干部有更多精力投身精细服务,治理效能与队伍活力同步提升。

四、经验启示

呼家楼街道的创新实践,是对新时代“枫桥经验”内涵的丰富与发展,为推动超大城市中心城区治理现代化提供了宝贵经验和深刻启示:

(一)坚持党的全面领导是基层治理的“根”与“魂”。实践再次证明,只有将党的领导贯穿于顶层设计、体制创新和运行机制的全过程,才能确保改革始终沿着正确方向前进,才能有效整合区域内最广泛的资源和力量,将政治优势转化为无坚不摧的治理优势。

(二)坚持问题导向是推动基层治理体系重塑和能力跃升的“金钥匙”。呼家楼的探索没有停留对“网格化”的技术完善,而是敢于直面地区现实问题和深层矛盾,以“提级管理”体制机制的深刻变革激发治理效能,真正做到“向改革要动力、向创新要活力”。

(三)坚持系统思维是构建现代治理体系的“方法论”。“三网六区智平台”的成功,关键在于它不是三个孤立模块的简单相加,而是一个相互支撑、有机联动的整体。它启示我们,现代基层治理必须强调整体性、关联性,统筹考虑组织、力量、机制、技术等各类要素,实现系统性构建和整体性提升。

(四)坚持因地制宜是创新模式取得实效的“源头水”。呼家楼街道的创新,并非照搬照抄,而是深刻分析自身CBD核心区的特殊区位、要素构成和治理挑战,针对性地设计了“三网六区智平台”这一符合自身特点的模式。这启示我们,因地制宜、因势利导,才能探索出符合自身实际的最佳路径,是确保创新落地生根、取得实效的关键。