延安时期,既是中国共产党百余年奋斗历程中的重要阶段,也是近代中国民主建政史上承上启下的关键时期。在继承土地革命战争时期民主政治建设经验的基础上,以毛泽东同志为代表的中国共产党人为巩固、发展抗日民族统一战线和建设根据地,在局部执政条件下把马克思主义基本原理与中国具体实际相结合,在民主政治建设方面进行了卓有成效的探索——创立了新民主主义国家的国体、政体和政治制度,形成了特色鲜明的新民主主义民主制度,构建了新民主主义国家治理体系,初步具备了全过程人民民主的一些核心要素。

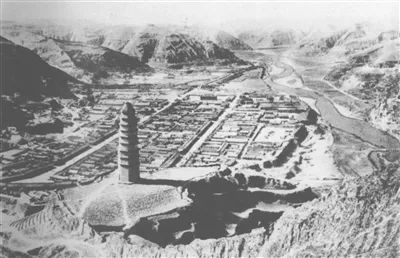

抗战时期的延安全景。

结合延安时期党的历史,对于准确理解和深刻领会全过程人民民主理论,发展全过程人民民主,具有重要意义。

中国共产党对国家性质的规定

中国共产党主张的民主,源于马克思主义关于人民民主的思想、列宁对马克思主义国家学说的创造性发展和苏俄(苏联)社会主义民主政治实践,在基本理念和具体内容上,与五四时期中国思想界关于民主的认识相比,有继承也有发展,表现为实践基础上的大胆探索与创新。

土地革命战争时期的工农民主政权,是中国共产党局部执政的初步实践。但由于受苏联政权建设经验影响,以及大革命失败后对资产阶级认识上的偏差,工农民主政权包括的阶级、阶层过于狭窄。

随着中日民族矛盾的加剧及国内政治形势的迅速发展,中国共产党为适应抗战需要,逐步改变工农民主政权执政基础过于狭窄的状况,对建立新型国家政权(国体)进行探索,经历了从人民共和国——民主共和国——新三民主义共和国,直至建立新民主主义共和国的演进历程。而这一历程,体现的就是中国共产党国家学说发展的过程。

革命斗争的需要,推动中国共产党民主政治理论的发展。虽然1938年中共中央扩大的六届六中全会提出的新三民主义共和国方案因各种原因未能实现,但这一方案的内涵、性质、前途以及实现的途径等,为“新民主主义共和国”的提出奠定了理论和实践基础。

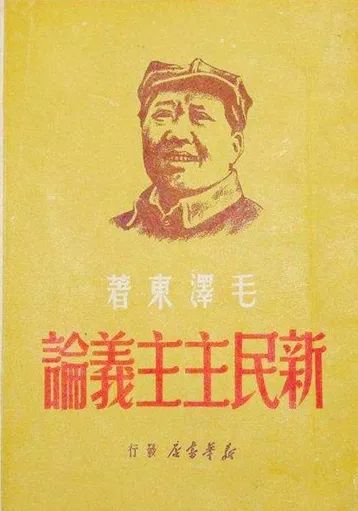

毛泽东创作的政治理论著作《新民主主义论》封面。

1940年1月,毛泽东在陕甘宁边区文化协会第一次代表大会上作《新民主主义论》讲演时,首次提出建立一个新民主主义的共和国的构想,即“新民主主义的政治、新民主主义的经济和新民主主义的文化相结合,这就是新民主主义共和国”。新民主主义社会就是新民主主义政治、经济和文化的统一。“一句话,我们要建立一个新中国。”

为贯彻落实新民主主义理论,从立法上肯定“三三制”政权的各项社会政策,中共陕甘宁边区中央局于1941年1月成立陕甘宁边区施政纲领起草委员会,并于当年3月完成初稿,经边区中央局、政府会议讨论修改后,上报中共中央。

在修改完善《陕甘宁边区施政纲领》的过程中,毛泽东投入了很大精力与心血。胡乔木回忆说:纲领初稿形成后,“毛主席亲自改写了其中的大部分,并由他最后修改定稿”。可以说,这个文件的主要作者是毛泽东。4月,中共中央政治局讨论后,原则批准该纲领。4月27日,《中共中央关于发布〈陕甘宁边区施政纲领〉的指示》发出,强调:“此纲领之发布,适当国内外形势发生激烈变化,国民党施行黑暗统治,全国人民彷徨无主之际,实具有严重政治意义。”11月6日至21日召开的陕甘宁边区第二届参议会第一次大会,接受并通过了西北局提出的《陕甘宁边区施政纲领》。

这个纲领同时包含政治纲领性和宪法法律性两种基本属性,是中国共产党在局部执政条件下以新民主主义理论为指导的一次成功的宪法制度探索。该纲领公布后,很快成为其他抗日根据地民主施政的范本。

中国共产党对民主政体的探索

延安时期,中国共产党在陕甘宁边区实施的民主政体,主要包括参议会制度、“三三制”建政原则。另外,党外人士座谈会制度和乡“一揽子”会议制度,是边区民主制度的有效补充形式。

参议会制度是中国共产党在局部执政条件下实施民主政治的集中体现,是人民参与国家管理的基本政治制度。陕甘宁边区是最早实行参议会制度的抗日根据地。边区政府主席林伯渠指出:“参议会就是一个民主的标志。”1937年5月12日,西北办事处通过《陕甘宁边区选举条例》 《陕甘宁边区议会及行政组织纲要》,标志着边区民主普选制度的确立。1938年11月25日,边区政府发布训令,根据国民政府《省临时参议会组织条例》 (1938年9月26日公布实施),改陕甘宁边区议会为“陕甘宁边区参议会”。

1939年1月17日至2月4日召开的陕甘宁边区第一届参议会大会,正式通过《陕甘宁边区各级参议会组织条例》 《陕甘宁边区选举条例》 《陕甘宁边区政府组织条例》 《陕甘宁边区高等法院组织条例》等法规,标志着边区已自上而下地建立起抗日民族统一战线性质的民主政权,实现了由工农苏维埃代表大会制度到参议会制的转变。

与同时期的国民政府省临时参议会不同,陕甘宁边区参议会不是单纯咨询和建议的机关,它不仅有创制权和复决权,而且有选举权和罢免行政长官的权力,它是边区人民自己的最高权力机关。

陕甘宁边区政府召开参议会联席会议时的珍贵历史影像。

乡、县、边区三级选举产生的参议员,分别组成乡、县、边区三级参议会。在各级参议会闭会期间,由议员中选出的常驻议员组成参议会常驻会(乡级不设常驻会),议长与副议长为当然成员,主持常驻会工作。常驻会只有监督权而无立法权。作为陕甘宁边区的民意机关、权力机关和立法机关,参议会具有与之相适应的法律地位和职权。在边区一级,参议会是最高权力机关,政府是最高行政机关,二者相互独立又相互制约,结合为边区的最高政权机关。

从立法地位上讲,陕甘宁边区政府隶属于参议会,要对参议会负责。但政府又独立地实施行政,不直接受参议会领导。政府行使执行权,总理边区政务,是行政机关。县级参议会与政府管理系统,与边区基本相同。乡级参议会则采用“议行合一”体制。即乡(市——相当于区的市级行政区划)参议会为乡(市)最高政权机关;乡(市)参议会闭会时,乡(市)政府委员会为最高政权机关;乡(市)参议会既是议决机关又是执行机关。

“三三制”政权是具有统一战线性质的新民主主义政体,是中国共产党的一项重大制度创新,它既是对国统区民主宪政运动的政治呼应,又是局部执政实践的新发展,更是抗日根据地政权人民性的集中体现,反映了政权的根本性质。

1940年3月,毛泽东在为中共中央起草的党内指示《抗日根据地的政权问题》中指出:在抗日时期,我们所建立的政权性质,是民族统一战线的。根据抗日民族统一战线政权的原则,在人员分配上,应规定为共产党员占三分之一,非党的左派进步分子占三分之一,不左不右的中间派占三分之一。1941年3月13日,《新华日报(华北版)》刊文指出:“‘三三制’则便是新民主主义政权内容的具体化,也就是新民主主义政权‘国体’构成的具体表现。”

党外人士座谈会制度的提出,并非偶然。1943年1月29日,西北局召集李鼎铭、柳湜、贺连城等党外人士座谈。2月1日,毛泽东在会议简报上批示:“以后西北局可每两月召集座谈会一次。”任弼时指示:“以后要经政府通过执行的重要政策是可以先与他们交换意见,然后提出。”党外人士座谈会是贯彻“三三制”发扬协商民主的重要形式,是中国共产党对民主制度的新探索新发展。被邀参加座谈会的有在政权机关工作的民主人士,也有不在政权机关工作的民主人士。座谈会的议题不固定,有征求对党和政府制定各种政策意见的,有检查和批评政府工作的,有提出各种建议的,有讨论政治形势的。此类座谈会,有议题集中、目的明确、形式灵活多样的优点,易于畅所欲言,比定期召开各种参议会更具便捷性、优越性。

“一揽子”会形成于1943年,它使“三三制”政权在乡村得到进一步巩固与发展。“一揽子”会由乡议员、乡干部、乡政府委员、村主任或村长,共产党支部书记、委员以及劳动英雄等构成,是在基层政权——乡级实行“三三制”的新形式,是一种议决合一型的会议形式,即议、决、执行都是“一揽子”,大家一起动手。“一揽子”会有两种:大“一揽子”会和小“一揽子”会。大、小的区分,因工作性质、难度及涉及人员而定,但都是民主议决、分工、共同落实,非常有效率。