1935年红军巧渡金沙江的皎平渡,现已成为红色教育基地。

红军长征中巧渡金沙江,是在数十万敌军围追堵截、风云瞬息万变的大变局下,凭借战略策略上的大智大勇,准确识变、主动求变、科学应变,变被动为主动,变劣势为优势,出奇制胜、开创新局的光辉典范。

在战略决策上寻求天时地利人和的最佳结合

红军长征经过四渡赤水,虽然暂时跳出了敌方几十万大军围追堵截,但形势依然严峻。在这样的危难变局之中,只有准确识变、科学应变、主动求变,才能跳出围堵,渡过金沙江天险,真正摆脱敌军。

1.声东击西,调虎离山,以主动求变之策,变被动为主动。在部署佯攻贵阳作战行动时,毛泽东开始谋划声东击西、威逼昆明的战略部署,他说:只要把滇军调出来就是胜利。因为西进云南,抢渡金沙江,是中央确定的战略方针。实现这一方针的关键,是调虎离山,扫除抢渡金沙江的障碍。在四渡赤水后,红军主力乘势而上,突然逼近贵阳,坐镇贵阳督战的蒋介石始料未及,一方面急令第二路“追剿”军各纵队火速围追,迅速增援贵阳。另一方面,急调滇军纵队限期东进贵阳“救驾”。为进一步造成敌方错觉和失误,中革军委于1935年4月5日命令中央红军主力开到贵阳东南面清水江集结,架设浮桥,摆出全军即将东渡姿态。蒋介石果然中计,下令中央军和湘军、桂军、滇军向贵阳集中,企图围歼中央红军于黔东。正当敌军纷纷向贵阳东集中、云南兵力空虚之际,中央红军主力突然急转南下,向西面疾进云南。当蒋介石发现自己判断错误,掉头西进时,士兵却因往返奔波,疲惫不堪,行动缓慢,导致于战不利。而我方正处于天时人和俱佳之际,根据中革军委和毛泽东指令,此时被滞留在乌江以北的红九军团,以积极行动牵制敌军,同红军主力南北呼应,实现了天时人和最佳结合。

2.示南而北,避实击虚,变劣势为优势,于变局之中开新局。红军以主动求变的气势和行动,打乱了敌军在贵州围堵计划,分三路向云南挺进。为进一步吸引敌军向北,中革军委和毛泽东命令红九军团单独行动,向滇东北方向发展,在宣威一带打击土豪劣绅,为贫苦大众谋利益,搞得风生水起。特别令人称奇的是,红军从曲靖向马龙进军途中,俘获“云南王”龙云从昆明派出送给国民党中央军的一辆军车,车内载有20多份云南军用地图和大量白药、火腿、茶叶等,被传颂为“古有张松献地图,今有龙云献地图”的巧取智夺佳话。在红九军团于滇北节节取胜之际,红军主力趁机神速向西南方挺进,其前锋直逼昆明。当时,云南大部滇军调往贵阳“救驾”,昆明及周围兵力空虚,龙云赶紧调集各地民团防守昆明城,导致滇北各地和金沙江南岸防御力量薄弱,客观上为红军抢渡金沙江、北上川西创造了有利条件。

在战略布局上寻求整体与重点的最佳结合

“速渡金沙江转入川西建立苏区”,是红军摆脱围追堵截、开创长征新局面的一盘战略大棋,是由红军长征战略全局的各个方面、各个部分和各个阶段构成的总体和整个过程。

1.深谋远虑,整体运筹,走活主动求变一盘棋。毛泽东巧妙运用声东击西、调虎离山、主动求变之策,红军主力进入云南,使各地民团纷纷向昆明集结,敌军在变化迷局中,乖乖按照毛泽东意图为红军北去金沙江闪开了道路。毛泽东立即抓住这一时机,再一次主动求变:云南地形条件不像湖南、贵州,有良好的山区可以利用,红军不宜在昆明东北平川地带与敌人进行大的战斗,应该趁金沙江沿岸敌人空虚,尾追敌军距我军尚有几天路程,迅速北去,抢渡金沙江,夺取先机。中革军委即刻发出抢渡金沙江指示,决定兵分三路,抢占金沙江上的龙街渡、洪门渡、皎平渡渡口。红九军团在占领东川后相机渡江。中革军委发布指示,要求全军指战员全力以赴投入渡江行动。毛泽东在部署会上特别强调,红军各部务于5月3日以前抢占渡口,一定要走活这步棋。

2.抓住重点,凝聚力量,打开抢渡天险突破口。红军在龙街渡、洪门渡的活动情况,很快被敌军侦察机发现,他们轰炸渡口,企图制止红军架设浮桥。于是,毛泽东把目光聚集在皎平渡渡口。此处是川滇过江锁钥,地势险要,山路崎岖,川军防守以为红军不敢从此处渡江,认为守江不如守城,在江边仅有江防大队和一个连的兵力。毛泽东和中革军委选择皎平渡作为跳出包围圈的突破口,把夺渡口任务交给军委干部团。周恩来亲自向干部团团长陈赓、政委宋任穷交代任务:夺取渡口能否成功关系全军安危,必须成功。5月2日晚,干部团前卫部队翻山越岭,一昼夜行进一百公里,于5月3日黄昏突然出现在皎平渡渡口,并迅速控制了南岸渡口,为红军抢渡金沙江占领了前哨阵地。

3.锁定目标,首战必胜,打造再度入川、开启长征新征程奠基礼。渡江之前、之中、之后,是一个紧密联系、环环相扣的连续过程和统一整体,必须南北两岸打总体战。金沙江北岸是高峻陡峭的中武山,山顶平坝上是四川的通安州(现会理通安镇),地势险要,是从皎平渡口通往会理县城的“咽喉之地”。敌军凭险扼守通道,企图阻止红军渡江后向纵深发展。渡江的红军先头部队,按中革军委和毛泽东事前部署,锁定目标,不惜一切牺牲,勇猛进攻,经过一番激战,拿下了通安,迅速发动群众、组织群众,与当地大财主作斗争,将胜利果实分给劳苦大众,很快就形成了欢迎红军、拥护红军,确保全军胜利渡江的局面。

在策略运用上寻求地利与人和的最佳结合

从地利上看,云南地处偏远,交通落后,信息闭塞,地形地貌复杂,民族民俗纷繁,为红军开展运动战和游击战提供了较为有利的条件。从人和上看,红军入滇第一仗打得很漂亮,士气高涨,从未与红军交过手的滇军真正领教了红军的厉害,士气低落。敌方中央军与地方军队、地方民团之间互相推诿,常常自相矛盾,漏洞百出,为我方利用矛盾,各个击破的策略提供了有条件。

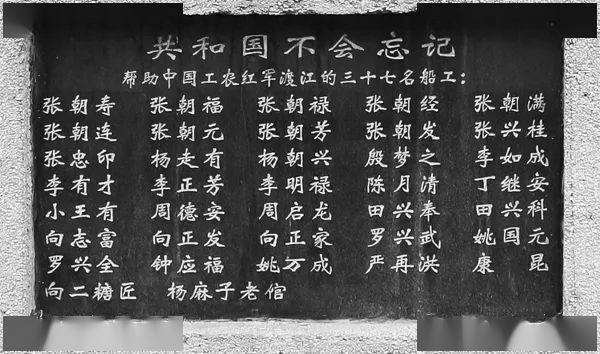

帮助中央红军渡江的37名船工。

1.先声夺人,虚实结合,巧布主动求变、抢渡金沙江的迷局。为了实现抢渡金沙江,跳出围追堵截重围的战略目标,先用声东击西之策,调出滇军,为红军进入云南、渡金沙江创造有利条件。后用示南向北的之谋,集中优势兵力,打好入滇第一仗,快速占据制高点,封锁通往昆明道路,向昆明发起猛攻,滇军尚未清醒过来就失去阵地,造成昆明城内一片恐慌,龙云速调民团救援昆明,趁渡江沿途兵力空虚,红军立即掉头向北,迅速向金沙江挺进。毛泽东深谋远虑,早将两策统筹谋划,环环相扣,步步紧逼敌方。实施两策,主动求变,有一个共同的战术和策略,就是虚张声势,先声夺人,误导敌人判断错误。

2.借力打力,智取巧胜,扫除抢渡金沙江、主动求变的障碍。从地利与人和因素看,金沙江是川滇之间一道天险,沿岸各地经济落后,音讯闭塞,当地人没有见过红军,只知道官场布告称红军为“赤匪”,而他们心中的“匪”是一群衣衫破烂、武器破旧的打家劫舍者。红军入滇后,他们见到红军服装整齐,武装正规,军容超过滇军,经常把红军误认为“中央军”。对于中央军,当地官僚和豪绅既希望他们来救援危局,又害怕他们久居云南。红军运用云南地利与人和上的因素,利用矛盾,抓住时机,“将错就错”,执行任务小分队化装为“中央军”,在向金沙江渡口行进中,经过禄劝、武定、元谋三个县城,畅通无阻。红军先头部队到边皎平渡时已是黄昏,放眼望去,只见江面上灰蒙蒙一片,他们以迅雷不及掩耳之势,进入敌方边防连驻地,迅速俘虏了哨兵,截获一只小木船,随后冒充交税百姓进入厘金局,兵不血刃,夺取了渡口,缴获厘金局大量银圆,占领了制高点。红军巧妙运用地利人和的有利因素,借力打力,巧取智夺,创造了长征史上不费一枪一弹,巧取地图、智夺三城和皎平渡口的传奇战例。

在决策执行上寻求精准与严明的最佳结合

在万事俱备、只欠东风之际,执行力这个“东风”,决定全局成败。抢渡金沙江能否成功,关键在于决策执行上实现严密组织、严明纪律与精确统计、精准指挥的最佳结合,使执行方案最优化和执行力最大化。

1.精准统计与严密组织一体运筹,谋划渡江精准方案。红军在皎平渡找到了7只木船,其中大叶子船2只,二叶子船4只,大者可渡60人,小者可渡40人,在急流往返一次需要40分钟。渡江司令部根据统计,制定精准渡江方案和严格的渡江规则,每只船规定了所载人数和行李担数,标明座位次序。上船时呈一队纵队依次而上,每船都派有船长维持秩序。每只船有6名船工,3人一班,来回划船10次,轮流换班,歇人不歇船,在两岸燃起木柴,昼夜渡江,直到全军过江为止。

2.精准指挥与严明纪律融为一体,创造巧渡天险奇迹。中革军委要求全军指战员以高度紧张性与最坚强意志投入渡江战斗,任命红军总参谋长刘伯承兼任先遣队司令员和渡江指挥部司令员,任命中央政治局委员陈云担任渡江指挥部政委。全军进行了政治动员,士气高涨。由于周密筹划,精准指挥与严明纪律最佳结合,虽然人多船少,时间紧迫,却在渡江时秩序井然,快而不乱。敌军在三天后赶到南岸时,已不见红军踪迹,只能望江兴叹。最终,红军创造了不费枪弹、不损人马、九天九夜渡过金沙江的奇迹。