北京时间2015年12月7日晚8点,著名学者屠呦呦在她的诺贝尔奖获奖演讲报告《青蒿素——中医药给世界的一份礼物》中讲到:关于青蒿入药,最早见于马王堆三号汉墓的帛书《五十二病方》,其后的《神农本草经》《补遗雷公炮制便览》《本草纲目》等典籍都有青蒿治病的记载……

而本文要讲述的这位老人,正是第一个破译马王堆出土的汉代医书《五十二病方》的人——中国中医科学院资深研究员、中医科学院教授、医史文献学奠基人马继兴先生。

偏偏钟爱中医古籍

马继兴在他75岁时曾写下勉励自己的诗篇:

吾今将届八旬龄,适当壮年力无穷。有人漫称夕阳红,实系旭日临晴空。

距离老迈尚遥远,人生行程方峥嵘。精神抖擞心情爽,终日欢愉自轻松。

果断自信火焰旺,为国尽劳永效忠。所幸曩昔未虚度,再为人民立新功。

2019年8月24日的北京回民公墓,一场简单的葬礼,肃穆而悄然;一位94岁的老人,长眠地下……然而,很少有人了解他辉煌的一生。马继兴,回族,1925年生于山东济南市。

马继兴的外祖父叫左济拯,在山东济南开了诊所,内科杂病和妇科、儿科疾病都很在行。他的舅姥爷也是济南的一位名医,以前在宫里做过御医。中学时马继兴最喜欢去舅姥爷家玩,闲时翻阅老先生的中医古籍,有时会帮忙抄录和整理舅姥爷的医案。就这样,少年马继兴对中医古籍入了迷,对针灸书和本草书爱不释手。

16岁中学毕业后,立志学中医的马继兴只身来到北平求学,就读华北国医学院。这个学院是北京四大名医之一施今墨创办的一所中医学校,培养了一批中医高级人才。毕业时,他考取了开业行医执照,还顺利地开了一间叫“广而告之”的私人诊所,每天马大夫都在诊所里给病人望闻问切。旧社会私人开诊所不仅要医术,还得会“忽悠”人——甭管能不能治好,都得先用一套说辞把病人留住,看来马大夫还没学会自我吹嘘,为了拉拢生意他不太会推销自己,仅仅经过了半年诊所就关门了。

困顿之下,机遇降临。1945年12月,北京各公立大学被统一编为“北京临时大学补习班”,其中的“第六分班”为医学院,即如今的北京大学医学部。马继兴听从著名经络学家、生理学家孟昭威教授的召唤,兴冲冲地赶去,在他主持的生理学科当上了一名助理教员。

这下终于如鱼得水,马继兴呼吸着学术的空气,也重新拾起研究中医药历史的热望。然而,在茫茫史料之中,他为何会爱上中医古籍的呢,又是如何展开的呢?

最早破译汉代青蒿古方

1972年考古工作者在长沙东郊马王堆发现了一座西汉墓葬。这座汉墓是西汉长沙国丞相、轪侯利苍一家三口的墓葬,从1972-1974年先后三年,共出土了三千多件珍贵文物,是20世纪世界最重大的考古发现之一。保存完好的墓葬结构及丰富的随葬品,是汉代生活方式、丧葬观念的完整呈现。

700余件工艺繁复的精美漆器,反映了汉代髹漆业的辉煌成就;500多件织精绣美的丝织衣物,力证了西方文献中“丝国”(Seres)的记载;逾50篇“百科全书”式的简帛文献,传承了先哲们的学识与智慧;诡谲奇幻的彩棺帛画,蕴含了汉代的升天幻想及永生渴望;宛如梦中的千年遗容,创造了人类防腐技术的奇迹……马王堆汉墓是人们了解2200年前社会风貌的窗口,被誉为汉初历史文明的标杆。

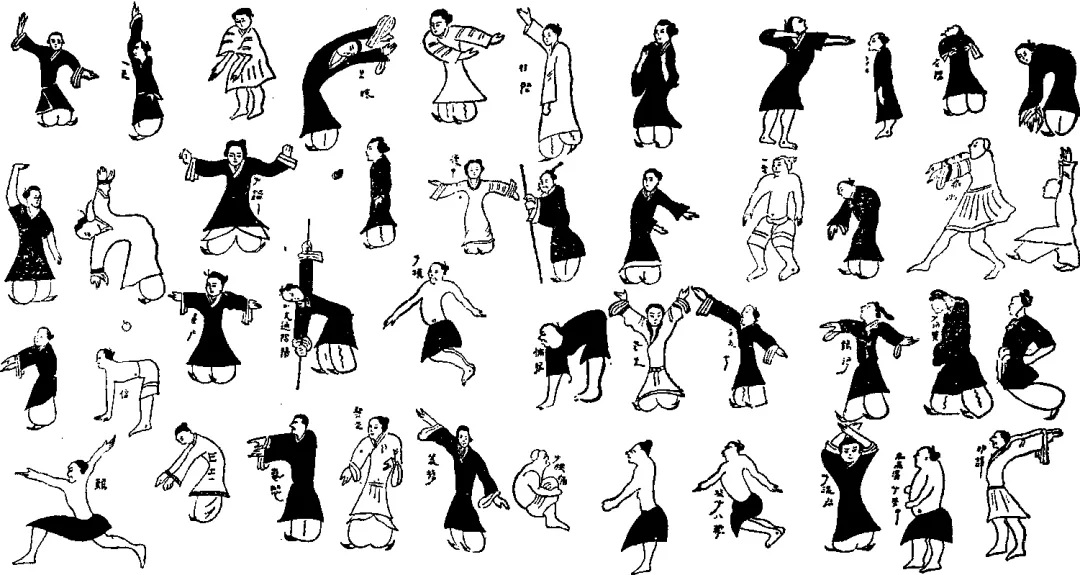

1973年湖南长沙马王堆3号汉墓(汉文帝十二年,即公元前168年入葬)出土的大批简帛医书,共十四种。被定名为《足臂十一脉灸经》《阴阳十一脉灸经》《脉法》《阴阳脉死候》《却谷食气》《产书》《导引图》《五十二病方》《养生方》《杂疗方》等,统称为马王堆汉墓医书。

马王堆汉墓医书之一《导引图》

这些书有三万字左右,没有书名,没有序、跋及作者姓名,但都有其独立的体例与完整的内容。书名是考古工作者根据帛书文字的内容补加的。据鉴定,这批医书大部属于先秦著作,最早可能成书于春秋时期,在时代上也比《黄帝内经》成书早,某些部分又与《内经》的论述互有联系,因此,学术价值甚高。

马王堆三号汉墓出土的帛书里有一种久已亡佚的医方专书,它没有书名,只有52个以病名为中心的小标题,因此我们把它定名为《五十二病方》,它是目前发现的我国最古的医方。这本诞生于秦汉之际的古医书,可以说是古代劳动人民长期积累的宝贵医疗经验。

《五十二病方》记载病名一百余种,方剂二百八十多首。全书52题,9911字,每题都是治疗一类疾病的方法,少则一二方,多的二十几方,总共280方,书中涉及的疾病症候名称103个,其中多为外科、皮肤科疾病也涉及若干内科、儿科、妇科病。这批古医书是已发现最早的医学文献,对研究先秦时期的医学发展状况具有很高的价值。

就是在《五十二病方》里,出现了如今大名鼎鼎的“青蒿”,它是全书出现的243种药名中的一个。为了方便采集这些未为历代文献所见的药名,书中还特别记载了青蒿在荆楚地方的土名。

马王堆汉墓医书对医学工作者的吸引力毋庸置疑。但相关帛书和木简的整理工作非常繁难,帛书残碎严重,而且文字释读疑难重重,很多问题涉及学术高端知识。所以,1974年,国家文物局组织部分学者成立了马王堆汉墓帛书整理小组。当时,马继兴作为中医研究院的文献古籍专家加入了这个小组。

马王堆可以说是马继兴命运的转折点,他那时正处于人生的最低谷,右派的帽子已经戴了十多年并被发配到江西的五七干校喂猪。而这十多年他从没放弃过学术钻研,哪怕是偷偷摸摸地进行。

1974年,马王堆汉墓帛书整理小组成立之初,名单里并没有马继兴的名字,因为他当时还是右派,可是研究院最初派的人因专业水平不足而未能顺利开展研究工作,最后只好派马继兴来,结果,他成了小组里时间最长并坚持下来的一位专家,对“马王堆出土医书五十二病方”“马王堆出土帛画导引图”等做出了关键性的解读破译。

据马继兴回忆,当时的帛书写在高约24厘米的半幅帛上,埋藏时折成三十多层,出土时已经断裂破损,字迹模糊,经过故宫博物院专家的揭裱整理修复,组员们才能够研究。

当年破解帛书的情况,是一个非常艰难的过程,因为年代久远,文字古奥,释读疑难重重,而且帛书多处破损,字迹漫漶不清。马继兴凭着脑子里千百本中医古籍的底子,通过这些古籍相互印证,一个字一个字地攻克,最终把这部上古医书破译出来。

汉墓整理小组的工作完成后,马继兴的心里始终放不下马王堆的帛书。他意识到马王堆医书的珍贵性,应该做全面的考证和注释以便让更多的研究者认识其价值。后来,他用了20年的时间,完成了近100万字的《马王堆古医书考释》,成为国内马王堆医书研究的第一人。

《马王堆古医书考释》对其中的简帛医书进行全面研究,运用古音韵学原理与训诂学方法,考证其中存在的大量古代通假及俗讹文字,为帛书的修复与复原扫清许多障碍。

在书堆里寻找答案

1900年6月22日,举世闻名的中国甘肃敦煌莫高窟藏经洞被发现。敦煌莫高窟下寺道士王圆箓在清理积沙时,无意中发现了藏经洞,并挖出了公元四至十一世纪的佛教经卷、社会文书、刺绣、绢画、法器等文物五万余件。这一大批卷子书籍约写于隋唐前后,绝大部分为佛经,也有不少医学残卷,但这一发现并未受到清政府的重视,反而引来国外盗匪,英、法、日、德、俄等国掠走了大批敦煌卷子,古代的宝贵遗产流落他乡。

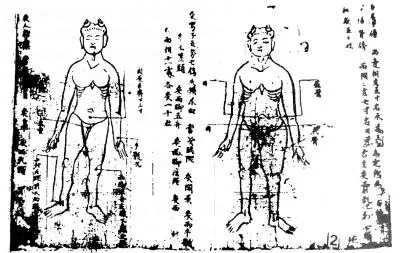

敦煌卷子中的针灸图,原卷藏于英国伦敦博物馆。

数十年后,这批卷子的真迹被海外学者整理,陆续公之于世。马继兴偶然间从刊物上发现了这些资料,当初对马王堆汉墓帛书的研究让他着迷出土的古医书,现在流失的敦煌残卷又让他“痴病”复发。此后,他和研究团队在全国考察跋涉,甘肃敦煌、湖北云梦、四川绵阳、内蒙古黑城遗址、新疆的吐鲁番、古楼兰、和田……都留下了他们的足迹。

从20世纪60年代到90年代,马继兴用了30多年的时间,多方查找关于敦煌卷子的相关资料,最后一共寻找到敦煌医药卷子84种。这些资料有的来自英法日俄等国的图书馆,有的来自私人收藏家,根据这些影印复制的资料,马继兴1988年写出了《敦煌古医籍考释》,成为我国中医文献领域第一部全面系统研究敦煌古医籍的专著。

其实,敦煌残卷只是海外佚亡古书中的一部分。经过多年调查,马继兴终于列出了一个海外佚亡古医书的目录,世界上11个国家和两个地区的137家图书馆收藏有27250部中医古籍。

马继兴带着他的课题小组在世界各地奔波,迄今复制回归了总计266种宋、元、明、清版本的善本医书和抄本,复制页数达174152页,校点出版或影印了69种善本古医籍,这是中国近代以来最大的一次中医善本古籍的抢救回归,被业界盛誉为“功在当代,利在千秋”。

马继兴开辟出土中医药文献、佚失中医药文献辑复、中国针灸史与针灸文献、本草史与本草文献、海外收藏中医药文献等诸多研究新领域,其系列学术著作为古代中医文献研究的开拓性科研成果,为中医药文献学作为一门新学科的形成奠定厚实的学术基础。

在马老主持研究整理撰写的著作中:《针灸铜人与铜人穴法》对宋以后不同时期针灸铜人、铜人经、铜人图、铜人穴法予以全面深入研究;《古佚医学丛书》将12世纪以前(包括先秦、汉魏、六朝、隋唐及北宋各代)失传古医学文献进行考证与复原。《中医药膳学》展现自周朝以来的药膳著作,乃至日本、朝鲜等国早期的药膳研究情况。并指出中医药膳学应包括“食论、食养、食药、食治、食禁、食谱、食史、食制”8个部分。复辑现已亡佚的药膳文献54种,精选存世的药膳文献14种,以备读者查阅。

1981年赴美国国家医学图书馆鉴定其收藏的中医古籍版本,撰写《美国国家医学图书馆所藏中医药古籍目录》。他还多次访学日本,积累海外收藏中医古籍书目。马继兴从事专业研究工作近60年来,学术著述160余种(著作16种、论文146篇)。1994年,马继兴向中医研究院图书馆捐赠了多年来个人收藏的14部96册古籍珍善本图书。他一生读、爱书、寻书、藏书,始终认为这些中医瑰宝不属于个人,它们应该属于国家。

他的领地他做主

你不会想到在马继兴的家里,地位最“优越”的是纸盒子。这些纸盒子,不管之前是啥用途,来到他家后废物变宝,盛满了厚厚的底稿,并被码放得整整齐齐。它们可是主人多少个日日夜夜的付出和争分夺秒不懈努力的见证啊。

马继兴不太懂得使用电脑,都是先手写,再让助手输入电脑。打印出来,先用笔改一遍。后续修订过程中那些需要补充的内容,就先写在小纸片上,涂上胶水,把原文覆盖。问题是新的思路还会不断冒出来,他只好在原有基础上再粘上一张纸片……于是,他的底稿,就像穷人家小孩子的衣服,“缝一遍,补一遍,缝缝补补又一遍”……

他不知道自己发表过多少文字,也不在乎有多少页码,我们从一些马老公开出版的著述码洋可以知道这些年他笔耕不辍背后的工作量:《敦煌古医籍考释》,508页;《中医文献学》,560页;《马王堆古医书考释》,1156页;《神农本草经辑注》,1198页……

对于学术成果,马继兴喜欢“焖煮”,慢工出细活。这是他严谨的钻研态度,希望自己的每一部书都能以详实完善而精美地面世。

我们从他的马王堆出土医书研究就能知道,这项工作在20世纪70年代初就开始着手,先是发表单篇的论文,后来撰写了一部书稿,只限于内部交流。之后是再修订、再补正,一晃20年过去了,直到1992年近百万字的《马王堆古医书考释》呈现世人的面前。

另一个例子是“潜藏”了60多年的《针灸学通史》。学生时代的马继兴就着手研究针灸的历史,1945年夏完成了初稿,直到2011年,《针灸学通史》出版,已是第五次修订。

马继兴研究著作、出版专论,大多是他“单兵作战”完成的。他习惯了深耕细作,慢慢地来,不去追风赶潮。中医各方面,特别是医史文献,多年的研究经历,让他能在相当困难的条件下,坚持以科学的严谨方法钻研探索。

对于名利,他说过:“动脑动体不动心,不计得失乐津津。适量动脑反受益,动心贪欲必招损。定时适量来动体,学习工作要认真。但求矢志勤奋进,屏绝俗欲得天真。”

在马老80岁高龄之时还骑着自行车去上班,据他的学生万芳后来回忆:“他的坐骑是一辆26型旧款车,多处车漆早已斑驳,车筐因使用年久而磨损,用塑料绳捆绑继续发挥作用”。当时,大家为了马老的安全,都劝他不要再骑车了,他却不愿意。众人劝他换一辆新点的,他也不肯,理由是现在这辆比之前的28型自行车好骑多了。

1990年出版的《中医文献学》是马老撰著的我国第一部中医药文献专著,全部直接采用第一手资料编纂而成。历时十余年,调查了11个国家和两个地区137家图书馆收藏的27250部中医古籍,复制回归了总计266种宋、元、明、清版本的善本医籍与抄本,复制页数达174152页,校点出版或影印了69种……

书中,马老对古代各类中医药传承系统、版本源流总括出200余幅图表,共参考引用了近千种古今文献。媒体曾评论:“不只是规模宏远,得未曾有,并能出浅入深,富于创见。”

站在人生边缘,马继兴写下这样的诗来勉励自己:人生行程方峥嵘,精神抖擞心情爽,为国尽劳永效忠,再为人民立新功。他说,再给我200年,我要做的工作还没有完。

本文是微信公众号“圈阅”原创稿件,转载请标明出处。

参考资料:

1.《马继兴:住在书袋里》 光明日报

2.《他最早破译了汉代青蒿古方》 北京青年报

3.科学网、北京晚报、文摘报